赫斯特从小便被贴上了“不学无术”的标签,他的母亲就曾多次表示“管不住他”,捣乱、偷窃、吸毒、酗酒等行为,也在他的童年乃至青春期生活成了常事,而这或许也和他不太顺遂的成长经历有关。

▲ Damien Hirst with dead head,1991

他从未见过自己的亲生父亲。两岁时,他的母亲再婚,嫁给了一位汽车修理工,但这段婚姻在赫斯特12岁时结束。与此同时,在和母亲的相处中,他越来越觉得母亲对他缺乏足够的耐心,再加上父亲的长期缺位,以至于赫斯特在很长一段时间里都是一个顽劣十足的叛逆少年形象。

虽然这种离经叛道的个性,在艺术创作中是一种难得的天赋,但赫斯特的艺术天赋直到20岁以后才开始得以展现。

1985年,赫斯特来到伦敦学习艺术,没有任何绘画基础的他求学之路也注定充满坎坷,但他也没有轻言放弃,一边在建筑工地打工维持生计,一边开始寻求进入专门艺术院校的学习机会,仅用了一年时间,他便进入了戈德史密斯学院学习艺术。

进入艺术学院的第二年,读大二的赫斯特就和同学们一起,策划了场轰动一时的“Freeze”(冰冻)展览,这是一个极具开创性的展览,并在当时的英国艺术界引起了轩然大波,标志着以赫斯特为代表的YBA(英国青年艺术家,Young British Artists)正式在当代艺术展露头角。

▲ Row,Damien Hirst,1988(参展作品)

英国广告大亨、艺术收藏家查尔斯·萨奇(Charles Saatchi)也在这次展览中,关注到这群艺术领域的新兴力量,并在日后成为“YBA”群体的主要赞助人之一,同时也是赫斯特艺术生涯最为重要的合作伙伴。

达明安·赫斯特的作品中充满了对死亡的追问和思考,只要看过他的作品,就一定会重新认识死亡,没错,死亡成为他艺术中最重要的创作主题,即便他曾表示他讨厌死亡。

▲ A Thousand Years,Damien Hirst,1990

当赫斯特还是个学生的时候,就和“死亡”打过一段时间的交道,为了维持生活,他曾在一个太平间里做过兼职,可能也正是这段经历,影响了他整个艺术生涯的创作主题和理念。

他会毫无掩饰地将死亡展现给大众,或是被浸泡在福尔马林中的动物尸体、或是被制作成标本的生物遗骸、或是镶满钻石的真人头骨、或是尸体慢慢腐烂的过程……以至于所有人在看过他的作品之后,都会对死亡有一种更直接的体验和感悟。

创作于90年代初的《千年》(A Thousand Years)是一件关于生死循环的装置作品,它同时也是让赫斯特名声大噪之作。

▲ A Thousand Years,Damien Hirst,1990

作品主体是一个巨大的长方形封闭玻璃柜,中间被玻璃一分为二。一边放置了一个血淋淋的牛头,上方悬挂着灭蝇器,地上则全是苍蝇尸体;另一边则是一个涂有黑色标记的白色苍蝇孵化箱。

苍蝇不断吸食着正在腐烂的牛头的血肉,并在这里产卵,卵也会依靠着腐肉进一步成长为蛆虫和苍蝇,直至被牛头上方的灭蝇器消灭。

这件作品乍一看会让人觉得恶心、反胃,这也许正是赫斯特的本意,借着强烈的视觉冲击力从而引发观众对生命本质的思考。

在《千年》的影响之下,赫斯特之后创作了一系列利用动物尸体来讨论生死的作品。

比如后来被高价收藏的《生者对死者无动于衷》(The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living)展示的就是一个被保存在充满甲醛的玻璃柜中的鲨鱼,还有之后获得“特纳艺术奖”的《母子分离》(Mother and Child Divided)展示的也是两具被浸泡在甲醛溶液中的羊,只不过两只羊都被残忍地一分为二。

▲ The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living,Damien Hirst,1991

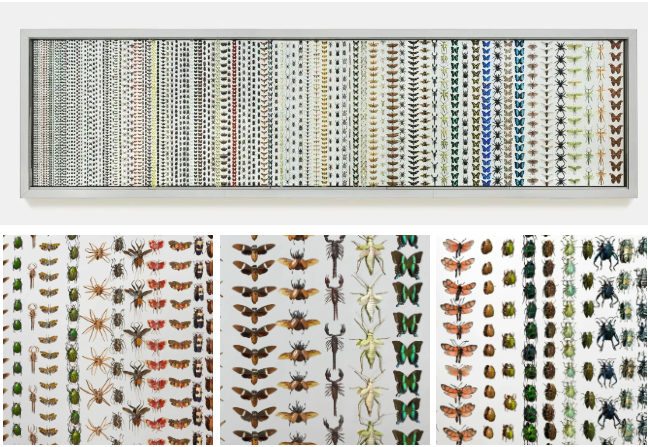

如果说浸泡动物系列带给人的体验和感受是恶心的、冰冷的,那么蝴蝶系列作品一定就是一种极致的美的体验,同时还会带来一种莫名的温暖。

1991年,赫斯特在自己的第一个个展《爱的内与外》(In and Out of Love)中,就在展览现场展示了蝴蝶化茧成蝶的一生,把蝴蝶生命的轮回过程真实地展现出来,同时他把在展览死去的蝴蝶还会被制成标本定格在颜色鲜艳的画布上,成为新的作品。

▲ In and Out of Love,Damien Hirst,1991

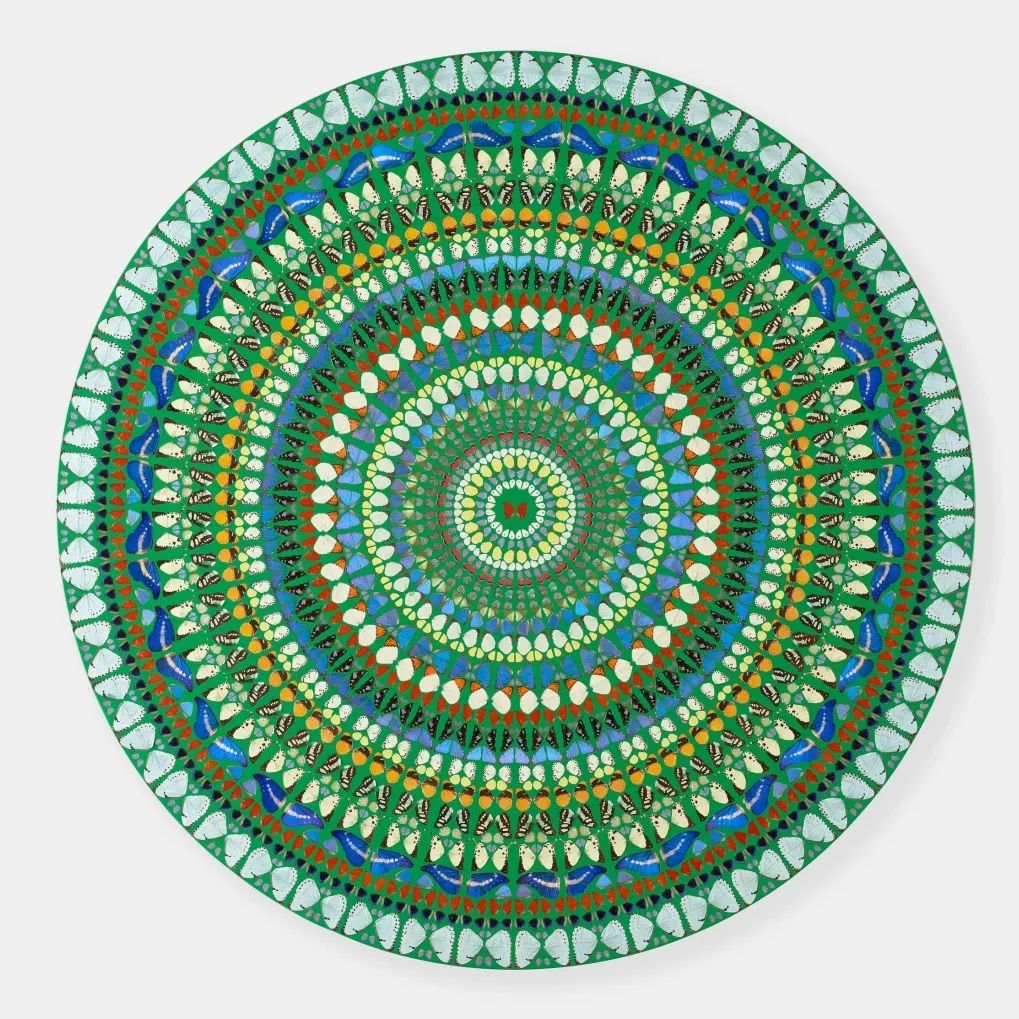

此后,赫斯特开始对蝴蝶这一创作媒介情有独钟。他还会将蝴蝶的翅膀排列成各种各样迷幻的、且极具宗教意味的图案,也就是“万花筒”系列作品,比如哥特式教堂中的彩色玻璃图案的《崩解—生命之冠》(Disintegration - The Crown of Life),还有佛教曼荼罗中的圆形图案《法令》(Decree)等。

▲Decree,Damien Hirst,2018

蝴蝶代表了美好却又脆弱的生命,那些图案在某种意义上又象征着永生,因此这些和蝴蝶相关的作品既凸显了生命的矛盾性,又呈现出生命特有的魅力。

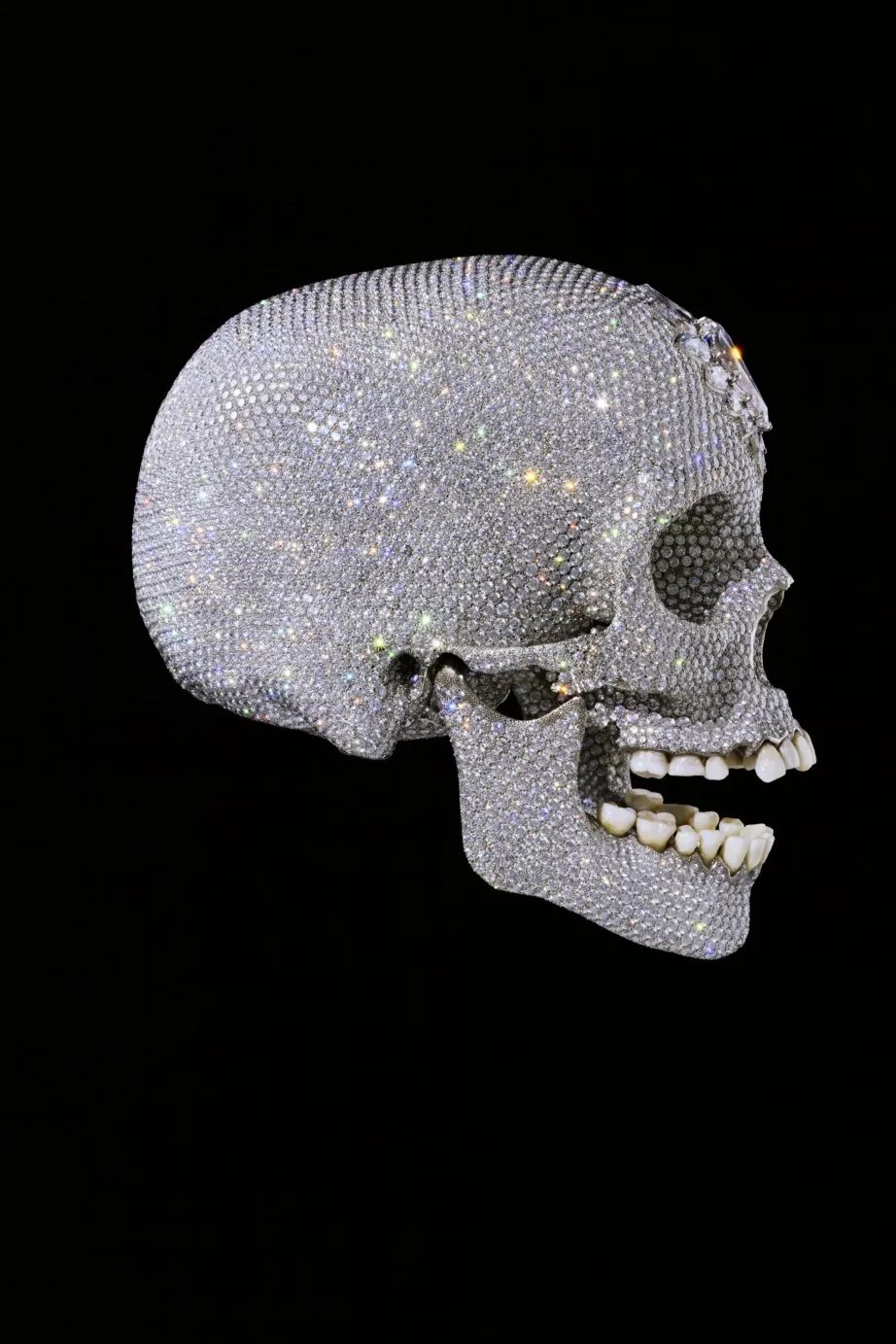

提到赫斯特的死亡美学,一定不能离开他的另一件代表性作品《献给上帝的爱》(For the Love of God)。这在当时,可能是最昂贵的作品,他将8601颗钻石镶嵌在人类头骨上,这颗珠光宝气、价值连城的头骨一经问世,立马就成为了赫斯特艺术生涯中的独特符号,并成为日后创作的源泉。

▲ For the Love of God,Damien Hirst,2007

显然,这件作品讨论的是金钱、名望和死亡,赫斯特自己也解释到,“我是把最重磅的事务:金钱、名望、成功都扔到死亡面前。”当然,这件作品的意义也不至于此,或许他也再次挑战了大众对艺术认识的底线。

赫斯特式的死亡美学无疑是成功的,就好像提到丝网印刷就会想到安迪·沃霍尔,提到“太阳花”就会想到村上隆,提到“气球狗”就会想到杰夫·昆斯……如今,提起骷髅头一样会让人想起赫斯特。

他的每一次创作都能凭借各种天马行空的创意极大的吸引到所有人眼球,可以说,赫斯特无论是在艺术创作上,还是在商业运作上,都取得了成功。

▲Jacob's Ladder ,Damien Hirst,2008

和所有成功兼顾商业和艺术的艺术家一样,赫斯特成功的另一面便是源源不断的争议,许多让他声名大噪的作品都曾引发过负面舆论和抨击,声音大多也集中在哗众取宠、唯利是图、过度商业化这方面,尤其是在那件钻石骷髅《献给上帝的爱》之后,这些声音更是到达了顶峰。

不过,赫斯特认为,所有的舆论和争议,都是艺术作品的一部分。争议意味着作品能够被传播和思考,不论这些舆论是正面的还是负面的。赫斯特曾说到,“我喜欢争议,人愈多就愈好,大家自然就来(参观)。”更何况,他认为金钱不应成为追求目标,并说过,“但我坚信,艺术比金钱更有力量。”

毫无疑问,赫斯特已经成了“英国年轻艺术家”一代中最出名、最富有、最有影响力的一个,与此同时,我们又很难去评判他面临的争议,因为这本身就不是他一个人面临的问题,自安迪·沃霍尔之后,“艺术越来越成为商品,成功艺术家越来越成为品牌,这一潮流势不可挡。”

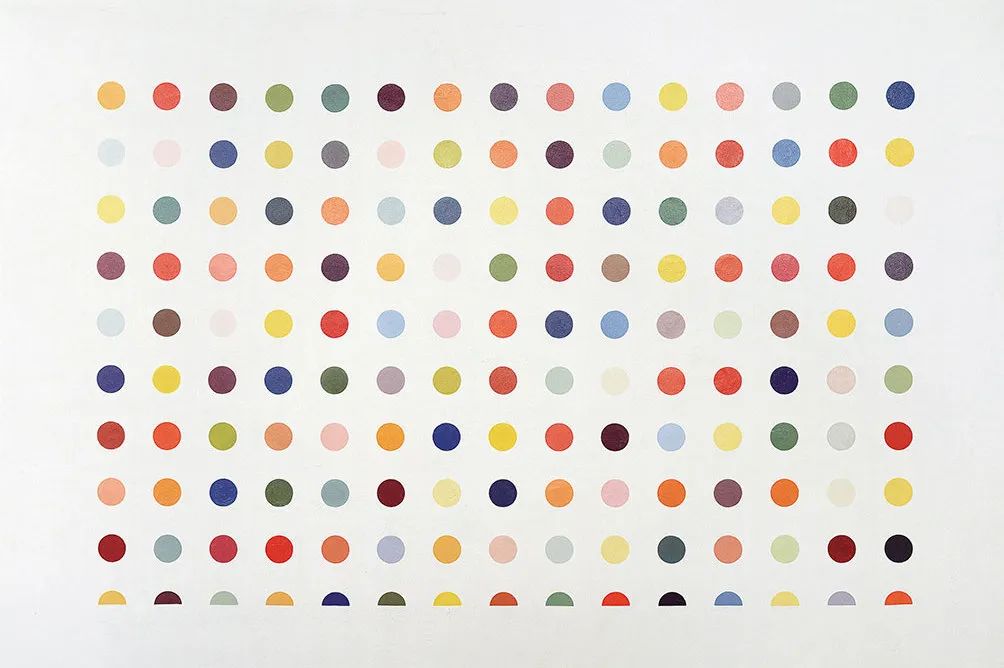

▲ Fruitful,Damien Hirst,2020

如今的赫斯特已经开始重新回归传统艺术,并创作了大量的圆点绘画,但依旧难免恶评,不过早已习惯的赫斯特并没有在意,并有所预料,对此他借用了安迪·沃霍尔的一句话来回应,“不用阅读关于你的评论,衡量它们的价值就可以了。”

成长于街头的赫斯特,并没有如预料的那般混迹于街头,而是将战场转战到了艺术,并成了一名迷恋死亡美学的“后现代艺术名流”。但他绝非是个追名逐利之徒,他对死亡、生命和艺术有着独到的见解,并创造了具有鲜明个人特色的赫斯特式死亡美学。

如今已经快60岁的赫斯特,艺术生涯还远没有结束,谁也不知道他未来的艺术走向,但有一点可以肯定的是,他对艺术的热爱远比我们想象要深入得多,正如他在自己随手一幅涂鸦下方写到的那样,“永远不要放弃艺术!”