交流会嘉宾发言

杨超 西安美术馆馆长

西安美术馆青年艺术家项目此次评选出一位印度青年艺术家古巴塔,将他在中国创作的6组作品以“山的影子”为展览主题在西安美术馆对公众展出。古巴塔于2016-2018年在中国美术学院学习,目前在上海美术学院读博士。古巴塔作为印度年轻艺术家,这些年在中国学习并进行艺术创作,对中国及中国的艺术有了一定的认知,并且在他的艺术作品中也有一定的体现。此次古巴塔个展虽然没有举办开幕仪式,但西安美术馆更希望通过邀请中国的艺术家和评论家与具有印度艺术家身份的古巴塔对艺术的表达来进行对谈。

古巴塔是一个年轻的艺术家,在年轻艺术家的作品中一定有他自己创新性的一面,也有天不怕地不怕的精神,但同时也有不足的地方。通过此次交流会,希望的大家可以畅所欲言,对古巴塔的作品中存在的问题也可以进行比较深度的讨论。此次邀请的嘉宾都是西安极具代表性的人物,在交流的过程中也对艺术家古巴塔提出了很多问题和建议,希望通过此次交流会,能够对古巴塔带来一定的启发。

古巴塔(Gupta) 印度艺术家

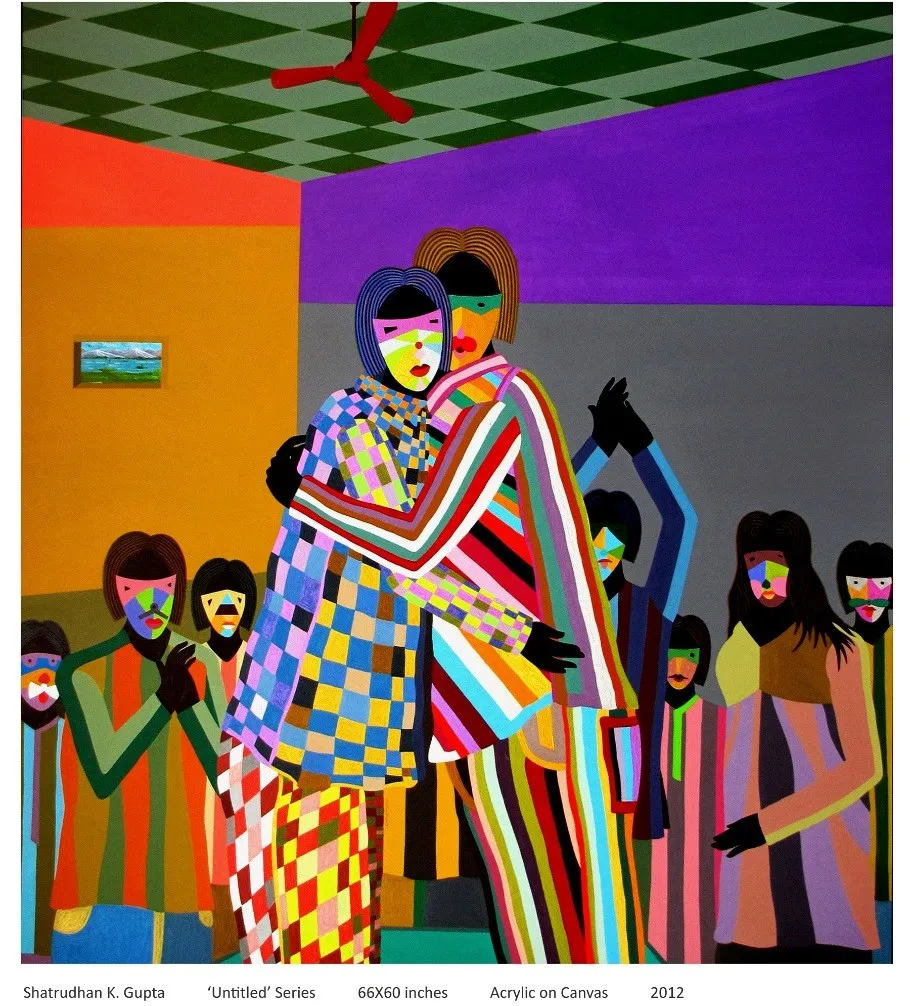

首先非常感谢杨馆长热情的介绍,在向大家展示今天展馆的作品之前,有必要向大家展示一下我在印度时的一些创作,这样大家就能够感受到我在中国和印度两个不同的地方生活的时候给我的创作带来的差异,在我来中国之前在印度的时候这些作品是这样的,我会大胆使用各种色彩,并且使用很多印度的影像或者映像做成线,这些作品上展示了很多印度人民的形象以及各种丰富的色彩,我的这些创作作品里面有很多人物的形象,而且都是众生像,因为我自己就来自于一个大家庭,我家里有好几个姐姐和兄弟姐妹,大家从这些作品中可以看到它具有在印度的特征,里面使用了不同的鲜亮颜色,并且融入了很多人物的形象。

下面我跟大家分享一下我来到中国以后作品的一些特点,我第一次来中国是在12年前,也就是2012年,那是在2012年我的一个作品入选了北京双年展,那一次我来中国逗留了两周时间,我分别去了上海、北京,昆明,我也来西安呆了几天,最后从昆明回到自己的国家,那一次给我留下的印象深刻,所以我就一直渴望能够找到更多的机会再次回到中国学习中国文化、学习中国绘画,2016年我再次来到中国的杭州,2016年我开始了在中国美术学院的进修,在第一年的时候我主要是学习汉语,同时在这一年里我也学习了中国的书法,老师也给我们讲授了中国的历史和中国的文化,我也去了很多中国不同的地方去欣赏中国的传统艺术绘画,在我学习一年汉语过程中并没有做任何创作,这一年之后我渐渐开始根据我当时的感受来进行新的创作,大家可以看到第一个角度里面的展品就是我那个时候的创作,其实在第一年的时候我曾经有一个机会住在山区这个地方,老师给了我们机会体验山里生活的状态,也是因为我非常喜欢大山,同时受它的影响也很多,因此在我创作的过程中不想使用过多的色彩,因此我就选择了黑白的水墨色彩,大概在2019年的时候,我就开始了另外一组的创作,大家可以看到那面墙的系列,我花了一年半到两年的时间完成,在这个创作中我就使用了不同的一些设计手法,在这里我融入了很多家具的元素,有一些椅子、桌子,甚至一些吊灯等等,因为这些都是我每天入眼的事物,同时我也创作了一些跟城市元素相关的作品,同期的时候我也开始第二组系列的创作,也就是线条和空间的系列创作,这个创作是我来到中国的第三年,我住在一个印度朋友的工作室里,在那个阶段的时候我整个状态就是不想使用过于复杂的线条,呈现出来的是很简单的线条和很简单的颜色,对我来说这更像是一个冥想的过程来创作这些。

2019年我又回到了印度,2019年我在印度的时候就创作了这组有颜色的作品,这也是我第一次在我的作品中融入了水彩,其实在我自己的印象中从来没有看到过印度的其他创作者或者艺术家他们曾经使用过这种水墨或者这种水彩以及它流动状态的一种艺术创作,我相信我当时有这个灵感也是之前有两到三年在中国生活,并且欣赏了很多不同绘画艺术的创作和成果,里面有很多家具的元素以及阶梯的元素,事实上我就是想让它来展示我内心一种平衡与不平衡之间的矛盾过程,尽可能在不平衡的世界里寻找内心的一种平衡。今年从1月开始我搬到了宁波居住,开始了后面这一系列作品的创作,我第一次使用中国水墨是在那幅画中,在宁波我发现一个特点,就是宁波到处都是桥,你要从一个地方到另外一个地方,通常是要跨桥,在那组作品中我就展示了桥的元素,大家可以看到后面的这一组作品包括60幅画,是我在宁波呆两个月的时间创作的,其实大家可以看到这里面有很多元素是来自于山,去过中国不同的城市以后,我对中国的山产生了非常强烈的一种热爱,至少它会给我很多的灵感和影响,在这里大家可以看到的是我展示的是不同的山的元素,在颜色的使用上也不想使用前面的色彩,主要是以黑白作为一种呈现,但它其实也是对我内心一种感受的强烈反映,同时在展示它的时候,我们会把它的展示方式发生一些变化,自上而下的,所以大家能够从不同的角度感受到它是一种山的部分角度的元素。

“待租”系列 布面丙烯

30×30cm×7 2019

刘克成

西安建筑科技大学建筑学院教授,博导

古巴塔在印度的作品很印度,也很年轻。看他以前的绘画,画面色彩丰富而华丽,极具印度色彩,绘画的题材也主要集中在人,很多人热热闹闹,就象我们在印度常见的市景,正如他所说:“这是他的日常,一个年轻印度人的日常。”

令人惊讶的是当他来中国,在经历了短短的时间以后,古巴塔发生了巨大地转变。从作品观察,一方面他抛弃了华丽的色彩,用色变的极为节制,仅用黑白。另一方面他将注意力集中放在中国的山、云以及空无一人房间中的家具之上,人消失了……

他像一个历经千山万水的老者,直接越过现代中国人,醉心于和中国古人交流。从他的新的绘画语言中,我们可以清晰地看到中国传统绘画和传统书法对他的影响。

与大多数到中国旅行的外国人也不一样,他对经过现代化洗礼的现代中国不感兴趣,只将注意力集中在中国山水。好象他所面对的不是现代的杭州、宁波和上海,而是直接穿越到了陶渊明时代的桃花源。

古巴塔是敏锐的,他能在短短时间捕捉到中国传统绘画艺术写意的精髓,用硬笔墨水抽取山的轮廓,经过新的排列组合,呈现出一组完全不同于以往,带有强烈中国文化特征的独特作品。这是一种很强的能力,只有一个具有超强敏感性,以及敏锐捕捉能力的艺术家才能做到这一点。

古巴塔也是独寂的,也许语言,或许其它,他还没有找到可以对话的中国朋友,所以在中国的大多数时间,也许只能孤独面对房间里的桌椅,看着窗外高楼缝隙中的远山,从与桌椅的对话,到与山的对话。这种孤寂八大山人也曾有过,孤寂拉开了艺术家与现实的距离,帮助艺术家对繁杂现实进行了遮避、抽取和超越,不熟悉与不了解反而转变成为一种优势,这也是我从古巴塔作品中看到和想到的东西。

侯拙吾

当代艺术家

我和古巴塔某些方面有点类似,就是我们都是来自一个有着深厚文化传统的古国,又长期生活在一个不同的文化氛围环境里面。要面对自己的文化母体或者叫文化前身,又要能够秉持自己个人化的一套生命体验和感受,并将它转化为当下的艺术形式。我对古代的印度绘画是比较熟悉的,大概两个月前我离开纽约的时候还在大都会博物馆看过一个印度宫廷绘画的特展。所以跟我介绍说来参观印度艺术家展览的时候,我开始会设想可能的与文化母体的形式关联,结果刚看到这些作品,一同观展的刘克成老师也跟我讲,这个艺术家的作品还挺特殊的,好像几乎看不到印度的痕迹。这里面就有个挺有趣的话题。

我这么多年在海外生活,国外的各种展览可能看的更多一些。很多大型的国际艺展、艺博会,比如威尼斯双年展、卡塞尔文献展等这种大型的展览中都会有各个洲別、甚至各个国家的展场和单元。在国际文化语境中,很多艺术家反而会下意识去追寻地域性、民族性的传统文化语言和符号来做转化。包括我在海外能够看到的中国艺术家群体,也会本能的去设计彰显一种国家民族属性的文化标识和符号,会去强化这种东西,来与他者区别。有时候我不禁反思,这种方法和习惯的成因和潜在思考。虽然国人今天已经不再多讲文化殖民的概念了,西方发达国家也已经在避讳、在改善这个东西,但我认为有一个文化结构和态势的遗留问题依然存在。作为现当代文化结构的塑造者和中心话语权的掌握者,尤其在他们的游戏主场和规则中,一种后殖民的文化高傲劲儿仍然存于骨髓。虽然貌似平等,貌似谦和,但文化的中心主体感、优越感无所不在。在所有的这种大型展会中不仅仅是表面呈现的非西方主体中的艺术家会做某种习惯性类同化方式的标签选择,其实策展人心中也未尝不是这样设计。即他们未必去真正关心和重视世界不同地域文化环境中真正的问题和自身有价值的对应阐发,他们也会很本能的简单化的去规划和选择一些带有其文化背景形式符号的艺人和作品,来简单对应其标签身份。比如非洲的就一定应配以典型易辨识的非洲原始图腾符号,亚洲的也一样,反正大家都是在西方为主体的这么一种文化环境和语境里,作为它的一种结构性附庸和补充,去扮演一种次要的又界定好的身份角色。你以为的彰显民族文化特性,实际上只是在填充一个西方主位下的边缘的丰富多样性设计。他们也只是需要在这么一场大型文化秀中让次要方、从属方做好「平等」「多元」态中的配合和呼应而已。

所以这些年我在海外,反而更深切地领会到这种心照不宣。大家彼此都不肯讲破,又默默遵循。这不是什么敏感和挑剔、介怀。但意识到了它又无从改变它时。作为个人,我选择心知肚明后的不配合,当然也不刻意对抗。我希望尽量的让自己的艺术行为仅仅对自我负责、独立存在。不再去过多顾及对文化前身的交代和责任,也不希求对西方主体的配合表演及认可回应。艺术,尤其纯粹的艺术对世界并无什么意义和影响力,忠于自己的身份和环境,真实记录和正常表达,也许就足夠了。所以古巴塔做这些东西,完全甩掉文化前身的顾虑,就是一个干干净净的年轻独立的生命体,到了一个新环境,感受到了一些新的有触发的东西,哪怕是用一种并不太成熟的转化方式,但是简明、直然,运用个人化的经验、自然地转化,我觉得也是一个不错的当代的文化态度和选择。

吴克军

西安美术学院副教授、博士

古巴塔是一个很好的艺术家,从他的作品当中我们能够确认这一点,古巴塔的作品在我们中国人看来其实没有认识上的隔阂,就是我们很容易就可以接受它,甚至不需要有更多的学术积淀就可以理解,这就是古巴塔一种能力的呈现。他对于山水的直观理解和中国人在某一些方面是有共通之处的,也就是说在本体的本质方面,他把握到了这样一种神髓。我们中国的哲学里面有很著名的一个譬喻,面对自然,第一个阶段看山是山、看水是水。看山是山、看水是水实际上就是对于物象的一种具体的把握,就是我们所说的模仿或者再现;第二个阶段我们把它称之为看山不是山、看水不是水,这样的话实际上就是我们的认知进入到第二个层次,超越具体对象的表象,进入到一个自由的自我的表达,也可以不十分精准地定义为意象阶段;第三个阶段我们又回归到看山还是山、看水还是水,这个在我们佛家理论讲是要归真,在艺术的里面讲我们就把它叫做抽象,也就是说把山水最核心的本质的部分抽象出来,它虽然疏离了山水的自然本相,在抽象角度还保持了山水的意蕴在里面,这就是古巴塔的“一见钟情”系列和“山的影子”的系列,和我们的认知没有疏离的根本,他把握了山水的本真。

西方有抽象表现主义,他的画我们可以称之为抽象的写实主义,他既是抽象的又是写实的,在艺术的很高层次上,就和宋的极其本真的简结合到一起了,从西方的学理来看,又和西方的极简主义结合到一起。为什么会出现这样的艺术表达方式呢?印度文化的基底是东方文化,从1757年开始被英国从经济、军事侵略,到1859年被英国全面接管统治,因为全面殖民和文化占领的缘故,它受西方文化影响很深。古巴塔比较巧妙的把基因里的东方文化、也包括中国文化,和西方文化在他的意识当中进行了某种连通。

抽象表现主义走到根本的极致就是我们所谓的极简主义了,古巴塔的艺术不管是他的线条空间系列还是他的“山的影子”系列,都是以极简主义作为最根本的表达方式,这种表达方式好不好呢?我个人认为在他展示的若干系列当中,山的系列是表达得最为充分的,中国的观众应该是理解与欣赏的,因为它符合我们中国人的审美趣味,也就是在黑白之后有可以无限解读的内容在里边,也有可以继续变化的可能性。他的仙居系列更为具体,可变化的或者不确定的那一部分被他消解掉了。而他的线条空间系列,我个人认为没有办法独立展示,只能以组画的方式进行展示,如果以独立的单幅绘画进行展示的话,它不具有成立的必然性或者保障。这是一种挑战,就是以组画的方式,坚持以组画的方式表现他对于自然或者他对于空间的一种认知是好的,构成是好的,意味也是好的。但是拆分后任一单独的部分都难以成为一幅画,因为没有画意,也就是回归到了简单的线条或色彩,失去了绘画性及作为绘画的意蕴。他的水彩系列,不客气的讲,我个人不太喜欢,因为他是试图在理性和感性之间寻找这样一种平衡,但是都没有做到位,想法和技术及对材料本身的理解都比较简单,缺乏表现的深度。如果向古巴塔提出建议的话,坚持在理性与感性之间作艺术性的随意游移,坚持东方哲学引导下的极简表达,面对具象的或想象的山水或空间,作深入的研究和组合,延续理解—截取—对比组合—调整—构建的创作思路,可能会做的更好一些,更容易形成某种风格。

我觉得古巴塔是一个非常有前途的艺术家,他能够在短短几年接触我们中国的文化,接受我们中国文化的影响,创作出这么一批极简的艺术作品来,是值得肯定和祝贺的,祝贺你!

郭志刚

中国美术家协会综合材料绘画艺术委员会副秘书长

西安美术学院跨媒体艺术系教授

当代艺术家

当每个人看他人作品时都拿着自己的视野看别人,通过自己的视野看别人,其实折射的是自己的视野。我看印度艺术家古巴塔的作品,肯定是建立在我的视野上,所以我表达的是个人的观点,而对作品的观察总是艺术家交流是一种自然的状态。我看古巴塔作品的第一感觉,觉得有点像冰川化了以后的碎片,南方的灰瓦墙上经过下雨之后的屋漏痕,和北方冬天瓦楞下冰凌凝结的漏斗结。绘画讲究视觉感知,在视觉里边我们都要找一种古巴塔为什么这样表达自己的一个缘由。

每一个艺术家的身上总是映像着他自己的文化基因。古巴塔是来自印度,而现在正在中国的上海美术学院读艺术史博士学位。我上午随便在自己的手机上看图像,看着看着突然发现了一个这样的信息,全世界离婚率第一名到最后一名的排行榜,印度的离婚率不到3%,离婚率最高的是葡萄牙94%,而中国是44%。我想印度人为什么不离婚呢?为什么婚姻从一而终呢的观念这么强?是种族之间有强烈的等级差?是印度人对物质要求不高而使生活的幸福指数高,或许是宗教的人的约束较强吗?长期在印度生活的古巴塔为什么要来中国学艺术?他为什么偏偏要到中国经济发达的上海和杭州来学艺术?我个人觉得古巴塔到中国来学艺术,不应该选择上海和杭州,应该到我们西安来学艺术,应该到西安美术学院学艺术,因为杭州和上海太西式化了,很容易让古巴塔在杭州和上海找不到他自己将来民族的趋向。古巴塔的这些作品里,与我看他的一些简介和经历,我就发现他的作品逐渐的游离在印度的海岸边了,可能再回不到印度文化的怀里了。对于一个艺术家来讲,你到底是表达精神世界还是表达根性的母体。岁月是时光留给我们的一个利刃,催着每个人渐行渐远的找不到自己…我今年快60岁了,我也在想我自己的画是怎么画的,往哪游离,我要不断反思我自己不要游到一个荒岛上或者游到了一个森林里边,那个森林里边你也就变为里边的一个草芥,你在里边滋生,但是永远不会滋生为参天大树。我们刚才从西安美术学院来到西安大唐不夜城这个地方,看着大雁塔周边数十公里的西安城,这几年湧现着身着古装汉唐云裳羽衣的俊男美女,自信而信步游在西安城的大街小巷步,脚步如此轻盈,装容精致的端庄是多么青春华美的表情,数万人的华衣美男与靓女着古装每日穿梭的古都西安,这何尝不是西安的新风景和新气象呢。这就是今天当代中国在大唐不夜城里面找回中国曾经的一种人的自信,我想艺术也应该如此!

邵泳 当代艺术家

我对印度比较熟悉,十几年前的时候就专门去印度一些地方做文化考察。对印度的文化也一直在研究、学习和了解。艺术家是这样的,我们单独看作品的时候,会对他作品背后的状态,创作理念更加看重。我这里想先问艺术家两个问题。印度现在有在全球很火热的当代艺术家,比如卡普尔、比如拉比克.肖,印度近些年的当代艺术在全球的推广,包括它的拍卖市场也在迅速的发展,2019年的时候我在纽约的合作画廊,当时还发了几个印度艺术家的作品让我看,当时跟我沟通如果有机会的话在新德里的展览事宜,所以我想问的第一个问题是,你为什么到中国来学习或者创作艺术?

第二,当我们脱离某一个环境的时候,我们从外在大的角度,看待一个区域的文化系统,会有一种趋同性。比如画廊给我推荐的印度不同艺术家作品,比如一个地域的中国画学院的教学结果,我们在观看的时候,会觉得他们是有一种某些联系或者视觉的趋同性,你现在在中国美院学习,在中国水墨系统里面,像中国美术学院的水墨教学系统,它有着很大一种趋同性。而之前有类似的展览,有很多老师的联展,那么外地或者国外的观众来的看时候,有时会认为那几个老师是一个画家的展览,不会有大的差异性。在这种环境和学习之下,古巴塔他很年轻,他对艺术的敏锐性是特别敏感的,因为他的敏锐性,到中国学习以后,现在他的作品呈现了两个截然不同的方式,那么古巴塔你后面的创作会朝向那个方向发展呢。

因为印度给人的冲击力太强大了,在印度这个环境之内,其实自然与人的关系,自然会削弱的,印度的色彩,印度人本身那种丰富多样状态,会不断的影响你、冲击你。到了中国美院之后,你进入到中国山水绘画的系统学习。可能这个系统跟印度是有关联的,中国后来变成以水墨为黑白的幻虚的表达,受佛教传到中国,之后演变为中国的禅宗的思想 以及道家的文化影响是至深的,那么从这一点来讲我们双方其实是有文化联系的。但是佛教到了中国以后,我们把这个呈现的东西以及方法,包括思想,已经转换为中国的一种方式,一直传承到现在,它影响着绘画、音乐等。古巴塔在这里学习,而艺术家的创作是越来越走进自己的,关注到自己本身这一块,实际上大的环境对你的冲击要慢慢剥离掉,最终要有极致的个体才能呈现艺术的价值。下一步的创作方向,在古巴塔这个年龄阶段往前走的时候,这两年他结业以后是他创作方向的抉择问题,因为他两个系列的艺术方向差距相当大。 之前在北京也有一些印度当代艺术家工作生活在中国,我也在此古巴塔西安个展机会 祝贺古巴塔在中国能够顺利完成学业,未来的艺术事业发展顺利、吉祥,一切圆满!

艺术家古巴塔

SHATRUDHAN K. GUPTA

(DOB: 12/09/1985 印度)

教育资质

2022-26 中国上海,上海大学, 上海美术学院,博士学位

2016-18 中国杭州,中国美术学院,高级学者

2013 印度新德里,大学资助委员会, 国家资格测试

2009 印度勒克瑙大学美术学院,工艺美术学院, 视觉艺术系硕士

2007 印度勒克瑙大学美术学院,工艺美术学院, 美术学士学位

个人网址:www.shatrudhangupta.com

个展:

2024 中国西安西安美术馆“山的影子——古巴塔个展”

2024 中国宁波宁波美术馆 “群山回唱”

2023 中国杭州Tcar 汽车文化主题公园“世界是一家”

2023 中国杭州白马湖国际会展中心“西湖在我心里”

2023 中国北京 798 艺术区丄丅乀空间“事物”

2023 中国厦门玩木工坊六筒空间“形式&空间”

2023 中国重庆十方艺术中心“垂直生长”

2019 中国北京上苑艺术馆“下一站”

2019 中国杭州爱秀艺术设计空间 “中国房客”“一个来自勒克瑙的男人”

2019 中国杭州西卡艺术中心“梦的印记”, 印度驻上海总领事馆赞助

2016 印度古鲁格拉姆“乌托邦式的幻想”,印度钦奈 APPARAO 画廊赞助

2014 印度勒克瑙区域中心国家艺术学院 “法定警告”